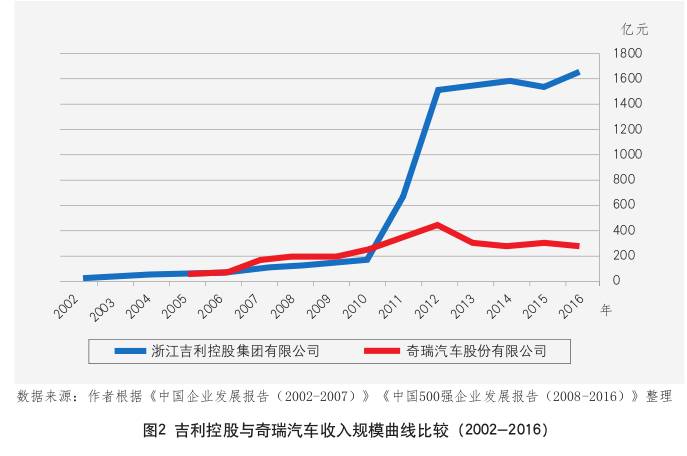

首先,我们要对比分析的是两家中国自主品牌汽车企业——吉利和奇瑞。从2016年两家企业的销售收入看,吉利集团达到1600多亿元,而奇瑞汽车不到300亿元,吉利成为世界500强企业,而奇瑞只是停留在中国500强第450位的边缘地带上,两家公司已经完全不在同一竞争层面。

中国的外贸行业,市场化进程从上世纪80年代开始,持续了20年时间,在这一过程里,经历大浪淘沙,过去曾经风光的外贸公司,已经没有几家留存。中粮集团和中纺集团,一家原先叫中国粮油进出口总公司,一家叫中国纺织品进出口总公司,都是原先外经贸部的直属外贸大企业。经过过去20年行业洗礼,这两家公司通过努力,在同行纷纷倒下之际,持续生存了下来,实属不易。

不过,即使是这样两家企业,它们面临的命运是不同的,最终的结局是,国资委在2016年7月决定,中粮整体合并了中纺,曾经的知名中央企业中纺集团,走完了几十年的生命历程。两家原本起点和基础类似的企业,为何在同时发展过程中,产生如此大的差异,最终一家成了另一家的附属公司?仔细看看两家公司过去15年都做了哪些事情,就可以知道是20年不断转型帮助了中粮,是后期相对保守耽误了中纺。

中粮从一开始就承担了国家粮油产品进出口的政策性责任,在改革开放初期,这一垄断性职责,足够让中粮躺着也能挣钱。但是中粮认为这是暂时的优势,根本靠不住,所以从1980年代到1990年代后期,中粮一直在进行第一轮转型调整——由贸易向实业转型,通过这个转型,中粮收入结构发生较大转变,实业经营部分贡献超过总营业收入的50%。

中粮并未就此却步,2004年宁高宁给中粮提出了更大的转型目标,那就是建立全球农产品产业链,构建一个从农村地头到老百姓餐桌的全覆盖产业体系,让中粮成为一家具备真正竞争力的综合性现代企业集团。

中粮这几年的新目标,是实现全球化。2014年2月和4月,中粮先后收购荷兰农产品及大宗商品贸易集团尼德拉51%的股权和香港农产品、能源产品、金属矿产品全球供应链管理公司来宝集团旗下来宝农业51%的股权。这两项收购耗资30多亿美元,是国内粮油食品行业规模最大的海外并购。

如果我们把中粮集团过去20年的成长做个简单的总结,那就是从一家政策性贸易企业,主动经过实业化转型、产业链转型、国际化转型三个阶段,实现了规模扩张,收入规模增长到4000亿元人民币以上,成为一家有国际竞争力的企业。

中纺集团就没有那么幸运。中纺曾经是专营中国纺织服装进出口的国家级企业,要知道这是中国改革开放后最有国家竞争力的行业,在这段时间里中纺的日子也很好过。在中粮积极谋求实业转型时,中纺也在探索实业化,但是在纺织、成衣等领域的很多项目,结果都不理想,中纺在纺织领域一直没有建立起领先的竞争能力。

不过,中纺也有意外所得,出于偶然的机会涉足了大豆进口业务,成为中国主要的油脂产品进口企业,这个业务很快发展成为中纺的最大业务。经过十年左右时间,纺织业务由于竞争激烈,不断萎缩,中纺集团实际已经转变为一家油脂类为主的粮食企业,要说转型,从纺织向大宗粮食的改变,实际上是历史给了中纺一次机会,正是因为这次转型,中纺才能够在全国纺织进出口公司基本倒掉的环境下,一直存活下来。

然而,机会和幸运只能降临一次,成为油脂企业后的中纺,由于种种原因并没有能够迅速壮大实力,除了大豆贸易量增长外,油脂产业链的建设没能跟上,经营业绩波动大,整个集团的收入规模在2013年增加到400亿元后,便徘徊不前,2014年之后外部经济环境欠佳更拖累了企业发展,从中国500强企业滑落出去。

“及时转型的领先,因循守旧的落伍”。中纺最终被中粮合并,或许是因为发展的运气问题,很多计划没能落实,发展的后期没能强力推进转型的步伐,让人十分惋惜。

3跳出瓶颈的领先,原地不动的落伍

我们的长期研究说明,中国的产业环境和一些成熟的国家有明显差别。如果将2016年20多个主要产业的中国500强企业利润率水平和世界500强企业同样口径的利润率水平进行比较,就能发现这一重大差别。

2016年,在中国500强企业中,银行利润率最高,达到近21%,房地产行业利润率水平近几年不断下降,但是依然可以成为第二名,达到近10%。而其他一些充分竞争的行业,比如纺织、化工、机械、建筑施工的利润率水平仅2%多一些。高利润区的行业和低利润区的行业,收益水平相差5倍以上。

世界500强的行业利润率水平相比来讲要均衡得多,最高利润率是银行业(12%),机械、化工行业的利润率在4%~5%之间。

所以,这就带来一个问题,那些一直处于低利润区行业的中国企业,应该采取什么样的战略才能成功?我们可利用服装企业雅戈尔和皮鞋企业森达的例子来说明。

雅戈尔本来是宁波市安置返城知青的一个街道服装加工店,从1982年开始,至今已有30多年历史。今天的雅戈尔,已经不只是一家服装企业,它首先是宁波市最大的房地产开发企业之一,同时,它还是资本市场上活跃的金融投资企业,形成了三大主业,共同支撑起公司的规模。

一家服装企业为什么不专心去做品牌,去做好服装,为什么要去搞房地产和股权投资?它到底做得对不对呢?

雅戈尔和森达在2002年的时候,收入差不多,都只有不到50亿元,到2005年,都先后超过了100亿元的收入规模,前者开始发展房地产业务,后者依然专注于制鞋。到了2006年,面临瓶颈的森达不得不被香港百丽集团收购,独立公司不再存在。不过,雅戈尔仍然一路向上,到2016年末收入规模已超过600亿元,成为中国服装企业持续竞争力最强的集团之一。而收购森达的百丽集团,一直专注于鞋业,曾在中国大陆女鞋市场占有50%以上的份额,但由于各种原因业绩下滑,在2016年宣布私有化并重组。

雅戈尔的战略,就是跳出瓶颈。既然服装行业在中国生来就是低利润区的行业,那么在这种行业里的企业,必须能够跳出行业看行业,通过新的业务来平衡收益,才能获得企业生存发展所必须的资本和现金流,才可能活下去,才可能用时间换取品牌成长的价值空间。

中国大企业成败的第三个逻辑是“跳出瓶颈的领先,原地不动的落伍”。这里的瓶颈,就是行业固有的限制,如果每个企业要把自己先天定义成某个行业,那就永远没法跳出来。我们只能在行业环境的变化中,不断地适应和演化自身的业务,才能获得持久的成长。

4 持续创新的领先,机制钝化的落伍4

什么是创新?什么又是钝化?我们用中国中信集团和中国平安保险集团做个简单比较。中信和平安都属于混业金融控股,也就是同一家企业同时经营银行、保险、证券还有其他金融业务,集团的母公司要同时协调这些不同类型的业务。混业金融应该怎样管理才有效率?

国际先进经验说明,就是无论后台是什么样的业务管理方式,面对客户的部分,应该是一个完整的、统一的整体,这样,不管客户需要什么样的金融服务,都可以用最方便的方式找到解决方案。对于这样的业务方式,平安和中信的理解和应用有很大差别。

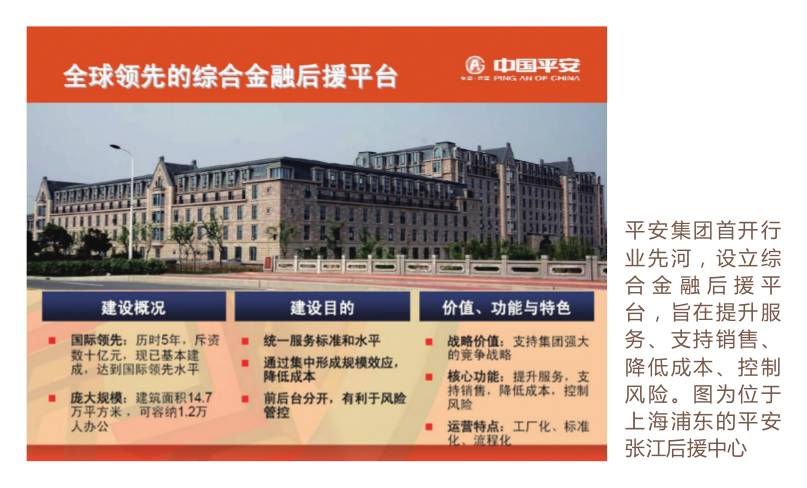

平安致力于成为国际领先的综合金融服务集团,通过建立整体协同,提升公司价值。平安集团建成的运营管理中心,基本职能是把平安集团所有的客户服务的电话中心和机构服务柜台、所有的文件作业和会计作业、标准化的核保作业和理赔作业、以及与其他第三方服务的合作作业,都集中统一处理。

也就是说,一个客户,无论是个人或者企业,找到平安,只需要打开网站,或者打个电话,就可以自由选择任何一种平安的金融服务,然后由统一的运营管理中心去处理需求,再分别由不同的业务公司去执行。后援服务集中管理,一方面通过规模效应大大降低了运营的成本,提高了效率,同时,这样的管理方式,把客户服务标准提高,客户资源统一管理,对于一个金融企业来说,这是最大的利益和价值。平安集团这些年的快速发展,运营管理中心起到了重要的推动作用。

中信集团也一直希望大力发展综合金融控股业务,早在2002年就成立了中信控股有限公司,把中信集团下属金融业务,包括中信银行、中信证券、中信信托等公司全部划进来,力求把中信控股打造成一个也能实现一体化运营管理的金融控股集团。到2016年,中信控股已经成立了15年,目前运转依然没能实现综合金融管理的目标,打造的中信金融网只从表面层次实现了各家下属金融公司的连接,距离中信控股的互联互通目标仍有很大差距。

为什么平安能够做成的事情,对于历史更久、人才更多、规模更大的中信集团来说,就变成了一个难题?

解释这个问题,不得不提中信集团的机制和历史是其资源优势,但反过来也成了这家企业最大的包袱。长期以来各个金融业务分别独立发展,各有自身利益,虽然集中后台管理可以便利于集团整体成长,但是必须各家企业开放数据,横向协调也会造成客户流动,这些问题都会导致这样的改革和创新遇到阻力。

中国很多大企业,都有多年的历史和雄厚的资源,但是失去了创新的动力,失去了打破利益结构的能力,又能够持续领先多久?“持续创新的领先,机制钝化的落伍”,对于一些知名企业,过去的自己虽然很强大,但是如果不能与时俱进,自我调整,未来就要交给别人掌控了。

文 / 北京知本创业管理咨询有限公司董事长 刘斌